在现代社会,科技的进步与生活水平的提升让人们的日常更加便捷舒适,但与此同时,各种看似微不足道的安全隐患也悄然潜伏在我们身边。许多所谓“愚蠢的死亡”,并非源于极端危险的场景,而是由于忽视了生活中那些被轻视的小细节。一个未关的煤气阀、一根破损的充电线、一场临时起意的下水游泳,都可能在顷刻间夺去生命。本文将以“远离生活中那些看似微小却可能导致愚蠢死亡的安全隐患”为主题,从居家安全、出行安全、饮食与用电安全、心理与行为安全四个方面展开系统分析。通过具体事例与科学解释,提醒人们在习以为常的生活细节中保持警觉,用理性与常识筑牢安全防线。因为真正的智慧,不在于面对危险时的勇敢,而在于平凡生活中对风险的提前防范与自觉避让。唯有重视这些“小隐患”,我们才能避免“大悲剧”,让生命更有保障,让生活更从容。

家庭是人们最放松、最有安全感的地方,但正因为放松,人们常常忽视了潜伏在家中的危险源。厨房里的煤气泄漏、热水器的一氧化碳中毒、浴室的地面湿滑、电线老化短路,这些看似普通的小问题,往往是意外发生的起点。据统计,家庭安全事故在各类非自然死亡中占据相当比例,其中相当一部分原本完全可以避免。

以煤气和一氧化碳为例,许多家庭在使用燃气灶或热水器时通风不良,或是疏于定期检查管线老化情况。当夜深人静、门窗紧闭时,泄漏的气体在无声中积聚,轻则造成中毒,重则引发爆炸。每年都有家庭因此酿成悲剧,而根源仅是“懒得关阀门”或“忘记检查”这样的微小疏忽。

老哥官方网站此外,浴室的滑倒事故也频繁发生,尤其是老年人。一次不慎摔倒可能造成颅脑损伤或骨折。防滑垫、防跌扶手等简单设施,往往能挽救生命。安全,其实并非高深莫测的技术,而是每一个细节的认真落实。

在出行方面,人们容易因为“赶时间”或“侥幸心理”而忽略安全。无论是骑电动车不戴头盔、过马路玩手机、疲劳驾驶,还是乘坐无证运营的“黑车”,这些行为看似微小,却可能让一次平常的出行变成人生的终点。

以电动车骑行为例,许多人觉得短距离出行不需要戴头盔,但数据表明,在电动车交通事故中,超过七成死亡与头部受伤有关。如果仅仅因为“嫌麻烦”就放弃防护,那就是用侥幸赌命。安全意识的缺乏,往往比交通状况更致命。

另一类常见问题是“低头族”行为。行人边走边看手机,驾驶者分心操作导航或发信息,这些看似无害的瞬间,可能造成无法挽回的后果。安全出行的根本在于专注与自律,任何对安全规则的忽视,都是对生命的不负责任。

饮食与用电是日常生活中最基本的环节,但看似简单的操作中却潜伏着巨大的安全隐患。比如,食物保存不当导致的中毒、未拔插头的电器引起火灾、充电设备过热爆炸等,都曾引发真实的悲剧。

食物安全常被人轻视。许多人舍不得丢掉剩饭剩菜,将其反复加热食用,却不知其中早已滋生肉眼不可见的细菌。尤其是夏季高温环境中,储存不当的熟食极易引起食源性中毒。而生活中那些看似“勤俭”的行为,往往变成了健康与生命的威胁。

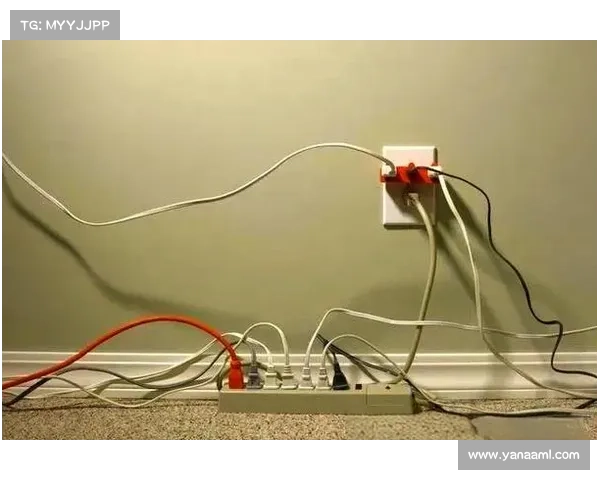

在用电安全方面,危险同样无处不在。老旧插线板超负荷使用、充电器长时间插电、湿手触碰电器……这些习以为常的“小事”,都可能成为电气火灾或触电事故的导火索。电能虽便利,但也极具破坏力,唯有敬畏与规范,才能远离风险。

除物理层面的安全外,心理与行为上的隐患同样致命。许多愚蠢的死亡,往往源于一时的冲动或对危险的错误判断。比如为“拍照打卡”而站在悬崖边缘、为“炫技”而挑战危险动作、或在饮酒后贸然游泳、驾车等,都是悲剧的常见根源。

现代社会的快节奏让人们容易陷入情绪化决策。焦虑、愤怒、虚荣、好奇,这些心理因素在特定时刻可能主导人的行为,而忽略安全底线。比如,很多人在社交媒体上模仿危险行为,仅为博取关注,却最终付出了生命代价。

此外,心理疲劳与忽视自我保护意识也值得警惕。长时间加班、睡眠不足的人群,反应迟钝、判断力下降,更容易在日常中遭遇“看似意外”的危险。懂得休息、调节情绪,也是防止悲剧的重要一环。

总结:

生活中的安全隐患往往并不显眼,它们隐藏在日复一日的习惯中,潜伏在自以为熟悉的场景里。人们常说“意外无处不在”,但事实上,绝大多数意外并非不可预防。关键在于能否保持警觉、具备常识、尊重规律。每一个细微的防范动作,都是对生命的珍惜。

远离那些看似微小却可能导致愚蠢死亡的隐患,不仅是为了避免悲剧,更是对生活的敬畏与自律的体现。让安全成为一种习惯,让警觉成为一种本能,我们才能真正掌控生命的主动权。安全,不是束缚自由的枷锁,而是让幸福得以长久存在的基石。